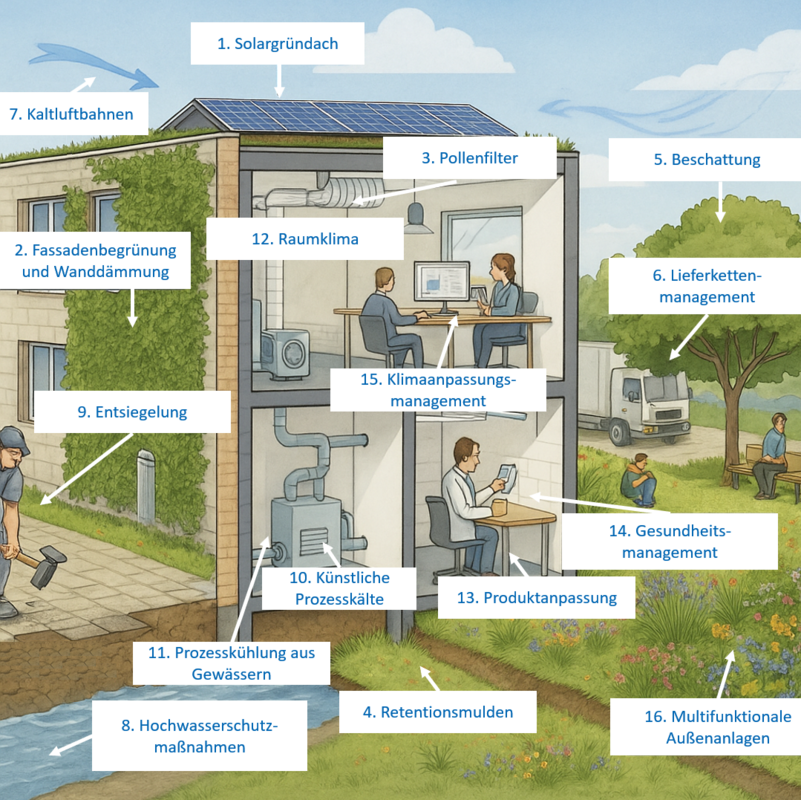

Klimaanpassung im Unternehmen – 16-Punkte-Guideline des IZU

Der Klimawandel bringt nicht nur Herausforderungen, sondern auch neue unternehmerische Chancen mit sich. Um Betriebe dabei zu unterstützen, klimabedingte Risiken frühzeitig zu erkennen und aktiv gegenzusteuern, hat das Infozentrum UmweltWirtschaft (IZU) eine praxisorientierte 16-Punkte-Guideline veröffentlicht.

Die Guideline zeigt auf, wie Unternehmen gezielt Maßnahmen zur Klimaanpassung umsetzen können – von der Risikominimierung über betriebliche Schutzmaßnahmen bis hin zur Nutzung von Innovationspotenzialen. Sie richtet sich an Unternehmen jeder Größe und Branche, die ihre Resilienz stärken und zukunftsfähig bleiben möchten.

Solargründach

Ein begrüntes Dach verwandelt eine einfache Dachfläche in einen vielseitigen, ökologischen Mehrwert. Es verbessert das Klima in der direkten Umgebung, wirkt als Schutzschicht gegen Hitze und Kälte und trägt dazu bei, dass Gebäude über das Jahr hinweg angenehme Temperaturen bewahren. Gleichzeitig entlastet es die darunterliegende Bausubstanz. Auch im Umgang mit Regenwasser haben solche Dächer eine wichtige Funktion: Sie speichern Niederschläge, geben diese nur langsam wieder ab oder lassen sie verdunsten. Damit können sie Überschwemmungen vorbeugen und – je nach kommunaler Regelung – die Kosten für Abwasser verringern. Noch dazu entstehen auf der Dachfläche neue Rückzugsorte für Insekten, Vögel und Pflanzenarten, wodurch die biologische Vielfalt gestärkt wird (siehe Werkzeug Biodiversitätsmanagement). Wenn die Begrünung intensiver angelegt ist, lässt sich die Fläche sogar als Pausen- oder Aufenthaltsbereich für Mitarbeitende nutzen. Auch Lärm wird gedämpft und Schadstoffe aus der Luft gefiltert. Alles in allem steigert ein Gründach also nicht nur den ökologischen Wert, sondern auch die Attraktivität einer Immobilie.

Besonders spannend wird es, wenn eine Dachbegrünung mit einer Photovoltaikanlage kombiniert wird. Das Zusammenspiel von Vegetation und Solarmodulen hat gleich mehrere Vorteile: Die Pflanzen kühlen die Module, was ihre Leistungsfähigkeit erhöht. Zugleich bleibt die Dachhaut besser vor Schäden geschützt. Ist der Unterbau dick genug, können die Anlagen aufgeständert werden, ohne dass zusätzliche Eingriffe in die Dachfläche nötig sind. Auch die entstehende Teilverschattung bringt Nutzen – sie sorgt für eine abwechslungsreichere Vegetation und damit für mehr Artenvielfalt auf dem Dach.

Weitere Informationen sowie praktische Beispiele finden sich beim Bundesverband Gebäudegrün.

Fassadenbegrünung und Wanddämmung

Klimaanpassung muss sich nicht auf die Dachfläche beschränken – auch Gebäudewände können aktiv zum Schutz von Mensch und Umwelt beitragen. Eine hochwertige Dämmung sorgt dafür, dass Innenräume im Sommer angenehm kühl bleiben und im Winter weniger Heizenergie benötigt wird. So sinken die Energiekosten, und gleichzeitig verbessert sich das Raumklima für die Mitarbeitenden.

Noch spannender wird es, wenn die Fassade zusätzlich begrünt wird. Pflanzen an der Außenwand sind nicht nur ein Blickfang, sondern übernehmen ganz unterschiedliche Funktionen. In den warmen Monaten wirken sie wie ein natürlicher Sonnenschutz, während immergrüne Arten auch in der kalten Jahreszeit dämmen. Entscheidet man sich hingegen für Laubpflanzen, gelangt im Winter mehr Sonnenlicht ins Gebäude und trägt so zu einer passiven Erwärmung bei. Solche Fassadenbegrünungen beeinflussen das Mikroklima stärker als ein Gründach: Sie kühlen die unmittelbare Umgebung, binden Schadstoffe aus der Luft und verbessern die Aufenthaltsqualität im Straßenraum.

Darüber hinaus fördern sie die Artenvielfalt und schaffen neue Lebensräume für Vögel und Insekten (siehe Werkzeug Biodiversitätsmanagement). Auch architektonisch bieten sie Vorteile: Begrünte Fassaden lassen sich gezielt als gestalterisches Element einsetzen, steigern die Attraktivität des Gebäudes und wirken sich positiv auf den Immobilienwert und das Ansehen eines Unternehmens aus.

Praxisbeispiele und vertiefende Informationen finden sich beim Bundesverband Gebäudegrün.

Pollenfilter

Allergien nehmen in den letzten Jahren spürbar zu – ein Effekt, der eng mit dem Klimawandel verbunden ist. Da Winter und Frühling immer häufiger mild ausfallen, beginnen viele Pflanzen wie Birke oder Hasel deutlich früher zu blühen. Damit verschiebt sich der Pollenflug vom klassischen Frühling zunehmend in die Wintermonate. Gleichzeitig führt die Kombination aus steigenden Temperaturen und höheren CO₂-Konzentrationen in der Luft dazu, dass Pflanzen mehr Biomasse bilden und dadurch größere Mengen Pollen freisetzen. Das verlängert entweder die Pollensaison einzelner Arten oder verstärkt deren Intensität, wenn mehrere Pollenarten zeitgleich auftreten. Besonders problematisch ist zudem, dass Pollen, die mit Luftschadstoffen belastet sind, stärkere allergische Reaktionen auslösen können.

Eine zusätzliche Herausforderung entsteht durch das Vordringen neuer Arten. Ein Beispiel ist das aus Nordamerika stammende beifußblättrige Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia), das sich mit den steigenden Durchschnittstemperaturen auch in Deutschland immer weiter verbreitet. Da Ambrosia später blüht als viele heimische Arten, verlängert sie die Allergiesaison erheblich und erhöht damit die Belastung für Betroffene.

Unternehmen können hier vorbeugen, indem sie bei der Gestaltung von Außenflächen auf wenig allergene Pflanzen setzen. Für Innenräume wiederum bieten moderne Lüftungsanlagen mit geeigneten Filtern eine wirksame Möglichkeit, die Pollenbelastung zu verringern.

Ausführliche Informationen zu den gesundheitlichen Folgen des Klimawandels liefert der Klimareport Bayern 2021: Klima-Report Bayern 2021-Klimawandel, Auswirkungen, Anpassungs- und Forschungsaktivitäten - Publikationsshop der Bayerischen Staatsregierung

Retentionsmulden

Regenwasser sollte nach Möglichkeit dort bleiben, wo es anfällt. Wenn es direkt in den Boden versickern kann, werden natürliche Wasserkreisläufe gestärkt und die Kanalisation entlastet. Besonders bei starken Niederschlägen leisten sogenannte Versickerungsmulden wertvolle Dienste. Sie fangen das Wasser zunächst auf, speichern es kurzzeitig an der Oberfläche und geben es anschließend dosiert in den Boden oder an die Luft zurück.

Solche Mulden sind jedoch weit mehr als nur ein technisches Element zur Regenwasserbewirtschaftung. Richtig angelegt, entstehen wertvolle Biotope, die vielen Pflanzen- und Tierarten Lebensraum bieten. Je nach Ausmaß können sie sogar als Freizeitflächen genutzt werden, etwa als Spielfeld in trockenen Phasen. Auch die Qualität des Wassers profitiert: Boden und Vegetation sind in der Lage, Schadstoffe aus dem abfließenden Regen zurückzuhalten. An heißen Tagen liefern gesättigte Mulden zudem Feuchtigkeit für die Umgebung, sorgen für Verdunstungskühlung und tragen so zu einem angenehmeren Mikroklima bei.

Vertiefende Informationen und praktische Empfehlungen finden sich im Leitfaden des Bayerischen Umweltministeriums: Wassersensible Siedlungsentwicklung in Bayern- Empfehlungen für ein zukunftsfähiges und klimaangepasstes Regenwassermanagement in Bayern - Publikationsshop der Bayerischen Staatsregierung

Beschattung

Hitze stellt für Menschen in Innenräumen und im Freien ganz unterschiedliche Herausforderungen dar. In Büros oder Produktionshallen lassen sich die Temperaturen durch Verschattungssysteme wie Jalousien oder begrünte Fassaden wirkungsvoll senken, was die Belastung für Mitarbeitende spürbar reduziert. Schwieriger ist die Situation auf Baustellen oder anderen Außenarbeitsplätzen. Hier fehlt oft ein ausreichender Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, während gleichzeitig körperlich anstrengende Tätigkeiten unter schwerer Schutzkleidung zu leisten sind. Diese Kombination verhindert, dass der Körper überschüssige Wärme effektiv abgeben kann.

Die Bauwirtschaft steht damit vor einem doppelten Wandel. Einerseits wird sie durch mildere Winter von längeren Bausaisons profitieren. Andererseits nimmt die Zahl der extremen Wetterereignisse zu, und besonders hohe Temperaturen sowie intensive UV-Strahlung werden zur Belastungsprobe. Schutzmaßnahmen sind daher unverzichtbar: Leichte, atmungsaktive Arbeitskleidung, Kopfbedeckungen, Sonnensegel oder mobile Pavillons schaffen Abhilfe. Ebenso wichtig sind regelmäßiges Trinken und das Verwenden von Sonnenschutzmitteln.

Praktische Hinweise, wie sich Beschäftigte im Baugewerbe besser vor Hitzeschäden schützen können, stellt die BG Bau auf ihrer Website bereit: Sonne und Hitze | BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Lieferkettenmanagement

Unternehmen, die international tätig sind, stehen heute vor einer besonderen Herausforderung: Ihre Lieferketten sind durch die weltweite Vernetzung komplexer denn je und reagieren entsprechend empfindlich auf Störungen. Während eine stabile Produktion bei Zulieferern und funktionierende Logistik entscheidend sind, werden diese zunehmend durch den Klimawandel beeinträchtigt. Studien zeigen, dass Extremwetterereignisse nach IT-Problemen zu den häufigsten Ursachen für Betriebsunterbrechungen zählen. Besonders in Asien, Indien und Australien kommt es regelmäßig zu wetterbedingten Schäden an Transportwegen und Infrastrukturen. Doch auch in Europa sind die Auswirkungen spürbar. In Deutschland etwa führen Hoch- und Niedrigwasser dazu, dass Flüsse zeitweise nicht mehr schiffbar sind – mit direkten Folgen für die Transportkapazitäten.

Um Risiken zu verringern, ist es entscheidend, Lieferketten so widerstandsfähig wie möglich zu gestalten. Dazu gehört, potenzielle Schwachstellen systematisch zu identifizieren und regelmäßig neu zu bewerten. Geodaten können bei der ersten Analyse helfen, während Fragebögen an Zulieferer und Transportdienstleister vertiefende Informationen liefern. Aufbauend auf solchen Einschätzungen lassen sich konkrete Maßnahmen entwickeln: alternative Routen und Transportmittel prüfen, kritische Lagerbestände erhöhen oder das Multiple-Sourcing-Prinzip anwenden, also denselben Rohstoff von mehreren Lieferanten beziehen. Auch Kooperationen mit regionalen Anbietern können die Abhängigkeit von globalen Lieferwegen mindern.

Für Unternehmen, die ihre Klimarisiken strukturiert erfassen möchten, stellt das Netzwerk „Klimarisikomanagement 2050“ mit dem ClimateRisk-Mate (1: KLiVO Portal - Dienste - ClimateRisk-Mate 2: Klimarisikomanagement 2050 – Betriebliche Klimarisikostrategie Step-by-Step entwickeln - IZU) ein kostenloses Analysewerkzeug bereit. Ergänzend bietet das IZU Werkzeug Nachhaltigkeitsmanagement praxisnahe Hilfen, insbesondere im Bereich „Nachhaltige Lieferkette“: Nachhaltigkeitsmanagement für KMU - Infozentrum UmweltWirtschaft

Kaltluftbahnen

In dicht bebauten Städten kann es bei stabilen Hochdrucklagen schnell zu lufthygienischen Problemen und einer starken Wärmebelastung kommen. Wenn kaum Wind weht, ist es entscheidend, dass Frischluft aus dem Umland ungehindert in die Stadt gelangen kann. Auf diese Weise werden Schadstoffe abtransportiert und gleichzeitig kühlere Luftmassen aus den angrenzenden Gebieten herangeführt.

Besonders auffällig ist der Temperaturunterschied zwischen Stadt und Umland: Innenstädte können sich um bis zu zehn Grad stärker aufheizen. Dieser Kontrast ist so groß, dass sich eigene Windsysteme bilden, die vor allem nachts und in den frühen Morgenstunden für Luftaustausch sorgen. Da viele Gewerbeflächen an den Stadträndern liegen, haben sie eine Schlüsselrolle: Werden neue Gewerbegebiete geplant, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass sie die Frisch- und Kaltluftströme nicht blockieren.

Detaillierte Hinweise zur Planung von Frischluft- und Kaltluftschneisen finden sich in der VDI-Richtlinie 3787 Blatt 8: Details | VDI

Hochwasserschutzmaßnahmen

Unvorbereitet in eine Hochwassersituation zu geraten, kann für Betriebe schwerwiegende Folgen haben. Überschwemmungen führen nicht selten zu Produktionsausfällen, beschädigten Anlagen und hohen Kosten. Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen zeigen jedoch, dass sich durch vorausschauende Planung viele Schäden deutlich verringern oder sogar ganz vermeiden lassen. Die Ursachen sind vielfältig: Flusshochwasser, Starkregen, Rückstau in der Kanalisation oder ansteigendes Grundwasser können gleichermaßen zur Gefahr werden. Für Unternehmen bedeutet das Risiken in zahlreichen Bereichen – von der Arbeitssicherheit über den Umweltschutz bis hin zur Prozesssteuerung und dem technischen Sicherheitsmanagement.

Der erste Schritt besteht darin, die eigenen Gefährdungen systematisch zu erfassen und zu bewerten. Darauf aufbauend können konkrete Maßnahmen entwickelt werden – von Notfallplänen über technische Schutzvorkehrungen bis hin zu organisatorischen Abläufen im Ernstfall. Eine wertvolle Grundlage bieten die Hochwassergefahren- und Risikokarten des Freistaats Bayern, die einen Überblick über regionale Risiken ermöglichen.

Zusätzlich stellt die Plattform Eigenaudit für Unternehmen - Wie Sie Ihren Betrieb vor Hochwassergefahren schützen - Publikationsshop der Bayerischen Staatsregierung ein kostenloses Eigenaudit zur Verfügung, mit dem Unternehmen ihre individuelle Hochwassergefährdung prüfen können.

Auch die Gemeinde Planegg hat ein eigenes Hochwasserschutzkonzept erarbeitet, das noch im Laufe des Jahres 2025 der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Entsiegelung

Wo es nicht zwingend nötig ist, Flächen vollständig zu versiegeln, bietet sich eine Entsiegelung an. Statt dichter Asphalt- oder Betonbeläge können wasserdurchlässige Materialien eingesetzt werden – von Schotterrasen über Rasengittersteine bis hin zu Pflastern mit breiten Fugen oder speziellen Drainbelägen. Besonders vorteilhaft sind Lösungen mit Vegetationsanteil, da sie zusätzlich ökologische Funktionen übernehmen und die Fläche lebendiger gestalten.

Der Nutzen solcher Maßnahmen ist vielfältig: Regenwasser kann direkt vor Ort versickern, wodurch Grundwasserreserven aufgefüllt und Abflussspitzen bei Starkregen reduziert werden. Die Kanalisation wird dadurch entlastet, und Überflutungen lassen sich besser vermeiden. Darüber hinaus heizen sich durchlässige Oberflächen weit weniger stark auf als versiegelte Flächen, was gerade in Städten zu einem angenehmeren Mikroklima beiträgt. Ein weiterer Pluspunkt: In manchen Kommunen können Eigentümer nach einer Entsiegelung von reduzierten oder erlassenen Abwassergebühren profitieren.

Detaillierte Hinweise und weiterführende Informationen stellt das Bayerische Umweltministerium in seiner Broschüre zur wassersensiblen Siedlungsentwicklung bereit: Wassersensible Siedlungsentwicklung in Bayern- Empfehlungen für ein zukunftsfähiges und klimaangepasstes Regenwassermanagement in Bayern - Publikationsshop der Bayerischen Staatsregierung

Künstliche Prozesskälte

Kälte spielt in vielen industriellen Prozessen eine zentrale Rolle – und ihr Stellenwert wird mit steigenden Temperaturen durch den Klimawandel noch zunehmen. In der Praxis kommen vor allem zwei Systeme zum Einsatz: Kompressions- und Absorptionskälteanlagen. Letztere nutzen Wärme anstelle von Strom, was sie besonders dann interessant macht, wenn Abwärmequellen verfügbar sind. Da künstlich erzeugte Kälte jedoch mit hohen Kosten verbunden ist, sollte sie nur dort eingesetzt werden, wo sie tatsächlich unverzichtbar ist.

Die Effizienz einer Kälteanlage hängt entscheidend von ihrer Planung ab. Ein gut abgestimmtes Gesamtkonzept, eine exakte Dimensionierung – insbesondere für den Betrieb unter Teillast – sowie die Vermeidung unnötiger Wärmequellen im und am Gebäude sind zentrale Stellschrauben. Ebenso wichtig ist es, Temperaturvorgaben und Laufzeiten regelmäßig zu überprüfen und die Technik konsequent zu warten. Häufig wird dabei vergessen, auch die Rückkühlaggregate einzubeziehen, obwohl gerade hier erhebliche Effizienzpotenziale liegen.

Steht in der Nähe eine Wärmequelle mit mindestens 80 °C zur Verfügung, kann der Einsatz einer Absorptionskälteanlage besonders sinnvoll sein. Wo weiterhin Kompressionsmaschinen gebraucht werden, sollte deren Abwärme genutzt werden. Regenerative Energiequellen sind in jedem Fall vorzuziehen. Daneben gibt es natürliche Kühlmöglichkeiten: Grundwasser etwa liefert mit 8–10 °C ein niedriges Temperaturniveau, das sich gut nutzen lässt. Wo dies nicht möglich ist, können Kühltürme bis etwa 14 °C eine Alternative darstellen.

Einen umfassenden Überblick zur energieeffizienten Kälteerzeugung bietet der Leitfaden für effiziente Energienutzung in Industrie und Gewerbe - Klima schützen - Kosten senken - Publikationsshop der Bayerischen Staatsregierung. Ob sich Abwärme zur Kälteproduktion eignet, lässt sich mit wenigen Angaben direkt im Abwärmerechner - IZU prüfen.

Prozesskühlung aus Gewässern

In vielen Industrieprozessen spielt Wasser eine zentrale Rolle als Kühlmedium. Häufig wird dafür Oberflächenwasser genutzt, das nach dem Einsatz erwärmt in Flüsse oder Seen zurückgeleitet wird. Auch konventionelle Kraftwerke – etwa Gas-, Kohle-, Öl- oder Biomasseanlagen, aber ebenso Kernkraftwerke – arbeiten nach diesem Prinzip. Da eine übermäßige Erwärmung der Gewässer erhebliche Folgen für die Ökologie hätte, ist für die Wärmeeinleitung grundsätzlich eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Nur wenn Kühlsysteme auf kritische Abfluss- und Temperaturverhältnisse vorbereitet sind, können Unternehmen Leistungseinbußen und Betriebsausfälle vermeiden.

Bisher waren Einschränkungen vor allem in Ausnahmesituationen nötig, beispielsweise bei Niedrigwasser in Flüssen, das einige Kraftwerke mit Durchlaufkühlung zu Leistungsreduzierungen zwang. In der Industrie reichte die Effizienz der bestehenden Kühlsysteme bislang meist aus, um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden. Mit Blick in die Zukunft zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Durch steigende Temperaturen und häufigere Niedrigwasserereignisse wird die erlaubte Wärmeeinleitmenge sinken. Auch wenn sich die genauen Auswirkungen noch nicht sicher abschätzen lassen, ist klar, dass sich die Spielräume für Industrie und Energieversorgung spürbar verringern werden.

Ausführliche Informationen zu den Entwicklungen der bayerischen Gewässer und den damit verbundenen Herausforderungen für Kühlkreisläufe finden sich im Klima-Report Bayern 2021-Klimawandel, Auswirkungen, Anpassungs- und Forschungsaktivitäten - Publikationsshop der Bayerischen Staatsregierung

Raumklima

Steigende Temperaturen werden auch in Bayern dazu führen, dass Kühlung in Innenräumen künftig häufiger benötigt wird. Prognosen zeigen, dass ohne konsequenten Klimaschutz bis 2085 an rund 82 Tagen im Jahr ein Bedarf an Kühlung bestehen könnte – etwa 50 Tage mehr als heute. Selbst wenn ehrgeizige Klimaziele erreicht werden, ist noch mit einer Zunahme von etwa 14 Tagen zu rechnen. Klimaanlagen sind allerdings ein zweischneidiges Schwert: Sie verbrauchen große Mengen Energie und tragen, sofern kein Strom aus erneuerbaren Quellen genutzt wird, selbst zur Erderwärmung bei. Deshalb sollten sie möglichst nur als letzte Lösung eingesetzt und dabei optimal dimensioniert sowie energieeffizient betrieben werden. Eine kluge Verteilung der Kälte im Gebäude kann zusätzlich helfen, den Energiebedarf zu senken.

Dabei gibt es zahlreiche bauliche Maßnahmen, die den Einsatz von Klimageräten deutlich reduzieren können. Bei Neubauten wie auch bei Sanierungen spielt die Anordnung von Fenstern eine große Rolle, ebenso die Qualität von Dämmung und Verschattung. Auch interne Wärmequellen wie Beleuchtung oder Computertechnik sollten möglichst geringgehalten werden. Natürliche Kühlung lässt sich zudem durch Begrünung erzielen: Zimmerpflanzen oder vertikale Begrünungen im Innenraum kühlen über Verdunstung, verbessern die Luftfeuchtigkeit, reichern Sauerstoff an und schaffen eine angenehmere Atmosphäre. FLL Shop Innenraumbegrünungsrichtlinien – Richtlinien für die Planung, Ausführung und Pflege von Innenraumbegrünungen, 2024 (Downloadversion)

Produktanpassung

Der Klimawandel wirkt sich nicht nur auf Produktionsprozesse oder Lieferketten aus, sondern beeinflusst auch die Absatzmärkte von Unternehmen. Damit verbunden sind gleichermaßen Risiken wie neue Chancen. Auf der Nachfrageseite verändern gesellschaftliche Trends und ein wachsendes Bewusstsein in der Bevölkerung die Märkte: Kundinnen und Kunden bevorzugen zunehmend nachhaltige und klimafreundliche Produkte. Parallel dazu erwarten Investoren immer häufiger, dass Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit klimaverträglich gestalten. Hinzu kommt, dass politische Vorgaben oder strengere Regularien Anpassungen an der Produktpalette erforderlich machen können, um Sanktionen oder Wettbewerbsnachteile zu vermeiden.

Auf der anderen Seite entstehen neue Geschäftsmöglichkeiten. Extremwetterereignisse wie Hitzewellen lassen die Nachfrage nach Kühl- und Klimageräten steigen. Ebenso wächst der Bedarf an Produkten wie trockenresistentem Saatgut, modernen Hochwasserwarnsystemen, Anlagen zur Meerwasserentsalzung oder Dachbegrünungen. Unternehmen, die diese Entwicklungen frühzeitig erkennen, können rechtzeitig reagieren und ihr Portfolio entsprechend anpassen. Dafür ist eine sorgfältige Marktanalyse notwendig, die neben gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen auch wissenschaftliche Klimaprojektionen berücksichtigt.

Vertiefende Informationen zur klimaangepassten Produktgestaltung bietet der: Klimarisikomanagement 2050 – Betriebliche Klimarisikostrategie Step-by-Step entwickeln - IZU

Gesundheitsmanagement

Mit zunehmendem Klimawandel werden extreme Wetterlagen häufiger auftreten – von Stürmen über Starkregen bis hin zu längeren Hitzeperioden. Solche Ereignisse stellen nicht nur eine Belastung für den menschlichen Körper dar, sondern erhöhen auch das Risiko von Unfällen auf dem Arbeitsweg oder während der Tätigkeit selbst. Um Mitarbeitende wirksam zu schützen, ist es entscheidend, Warnungen der Wetterdienste ernst zu nehmen und Arbeitsabläufe auf Grundlage einer vorausschauenden Gefährdungsbeurteilung zu organisieren. Flexiblere Arbeitsmodelle, etwa durch Homeoffice-Lösungen, können zusätzlich helfen, Wegeunfälle zu vermeiden.

Die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels beschränken sich jedoch nicht auf Unwetter. Auch Allergien und Infektionskrankheiten werden zunehmen. Ein umfassendes Gesundheitsmanagement sollte deshalb nicht nur auf akute Wetterrisiken reagieren, sondern auch Wissen über Ansteckungswege und Schutzmaßnahmen vermitteln.

Für den Arbeitsalltag sind gezielte Vorkehrungen gegen Hitzebelastung besonders wichtig. Schon kleine Maßnahmen – wie das Bereitstellen von Getränken, das Anpassen von Bekleidungsvorgaben oder die Ausstattung mit leichter Funktionskleidung – können viel bewirken. Die Arbeitsstättenregel ASR 3.5 gibt dabei klare Orientierung: Ab 26 °C sollen erste Schutzmaßnahmen ergriffen werden, ab 30 °C werden sie verpflichtend. Bei Raumtemperaturen über 35 °C gelten Innenräume nicht mehr als zum Arbeiten geeignet. Für Tätigkeiten im Freien wiederum spielen verschattende Maßnahmen eine zentrale Rolle, auf die gesondert eingegangen wird.

Detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken des Klimawandels finden sich im: Klimarisikomanagement 2050 – Betriebliche Klimarisikostrategie Step-by-Step entwickeln - IZU

Klimaanpassungsmanagement

Lange Zeit lag der Schwerpunkt unternehmerischer Verantwortung vor allem auf dem Klimaschutz. Inzwischen rückt jedoch ein weiteres Handlungsfeld zunehmend in den Vordergrund: die Anpassung an die bereits spürbaren Folgen des Klimawandels. Unternehmen erkennen, dass sie nicht nur Emissionen verringern müssen, sondern sich auch auf veränderte Rahmenbedingungen vorbereiten sollten.

Ein strukturiertes Klimaanpassungsmanagement bietet dafür den passenden Rahmen. Es versetzt Unternehmen in die Lage, wissenschaftliche Erkenntnisse über den Klimawandel auf ihre eigene Situation herunterzubrechen und daraus konkrete Maßnahmen abzuleiten. Speziell ausgebildete Klimaanpassungsmanagerinnen und -manager übernehmen hier eine Schlüsselrolle: Sie übersetzen komplexe Informationen in verständliche Entscheidungsgrundlagen, entwickeln standortbezogene Strategien, zeigen geeignete Fördermöglichkeiten auf und begleiten deren Umsetzung. So können Risiken reduziert und gleichzeitig Chancen genutzt werden, die sich durch neue Rahmenbedingungen ergeben. Auf lange Sicht stärkt dies die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens.

Für Organisationen, die ihre Anpassung systematisch gestalten möchten, bieten die Normen DIN EN ISO 14090 und DIN EN ISO 14091 eine anerkannte Grundlage. Einen umfassenden Überblick zu Aufgaben und Kompetenzen von Klimaanpassungsmanagerinnen und -managern stellt zudem eine Broschüre des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz bereit: Der betriebliche Klimaanpassungsmanager - Publikationsshop der Bayerischen Staatsregierung

Multifunktionale Außenanlagen

Unternehmen können ihre Grundstücke weit mehr als reine Nutzflächen betrachten. Mit einer gezielten Aufwertung durch grüne und blaue Infrastrukturen entsteht zusätzlicher ökologischer Nutzen – und zugleich ein Mehrwert für Mitarbeitende und Betrieb. So steigern Dach- oder Hofbegrünungen nicht nur die Biodiversität (siehe Biodiversität: Schritte zu nachhaltigem Biodiversitätsmanagement - IZU), sondern schaffen attraktive Aufenthaltsbereiche für die Beschäftigten. Auch entsiegelte Parkplätze sind ein gelungenes Beispiel: Sie dienen weiterhin als Stellfläche, ermöglichen zugleich aber die Versickerung von Regenwasser und tragen damit aktiv zum Klimaschutz bei.

Darüber hinaus lassen sich viele Maßnahmen auch nachträglich umsetzen. Wie eine naturnahe und klimaangepasste Umgestaltung von Gewerbeflächen in der Praxis gelingen kann, zeigt das Projekt „Grün statt Grau – Gewerbegebiete im Wandel“. Es berücksichtigt sowohl die Perspektive der Unternehmen als auch die Sicht der Kommunen und hält zahlreiche Publikationen sowie Praxisbeispiele bereit.

Mehr Informationen finden sich direkt auf der Projektseite: Gewerbegebiete im Wandel: Home

Alle Informationen stammen vom IZU – Infozentrum UmweltWirtschaft und können dort vollständig eingesehen und heruntergeladen werden: